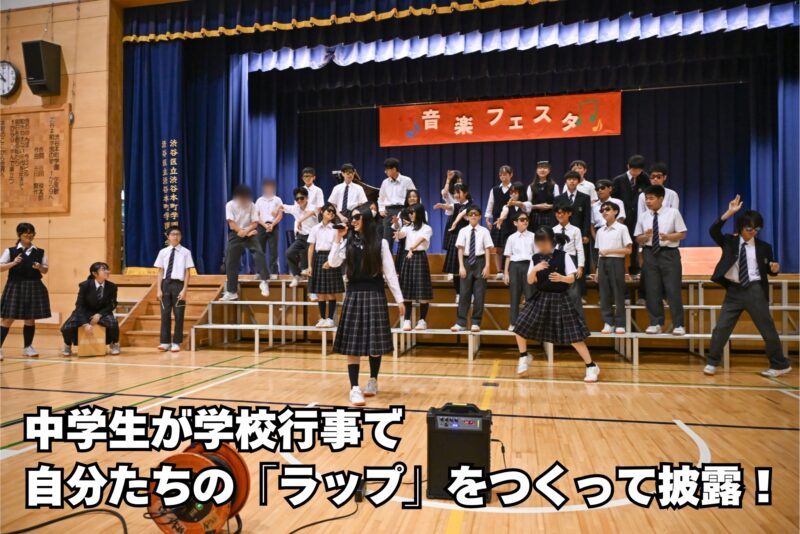

東京都庁の目と鼻の先にある、小中一貫の渋谷区立渋谷本町学園中学校。本校ではこれまで後期に⾳楽⾏事として「合唱コンクール」を⾏なってきたが、今年から「音楽フェスタ」へと刷新して7月に開催することに。となると……悩ましいのは、秋の行事のように十分な練習時間が確保できないこと。そこで音楽科の今井由喜先生は、合唱とはまた異なる生徒たちの音楽表現をこのステージにあてがった。それはなんと「ラップ」!

渋谷区立渋谷本町学園中学校「音楽フェスタ」

2025年7月12日 同校体育館

リポート:小島綾野(音楽科教育ジャーナリスト)

写真:編集部

7月12日。学園の地下にある体育館には7~9年生(中学1~3年生)の生徒たちとその保護者、ALTの面々を含む教員らが集い、司会の生徒が「盛り上げていきましょう!」と学校行事らしからぬコールで場を沸かしていた。しかも、「観客賞」をかけたクラス対抗のコンペティション形式。何のかんの言ってもやっぱり自分のクラスで一番を獲りたい生徒たちは、競争心も滾らせて盛り上がっているよう。

さらに今日、ゲストとして招かれたのは当地・渋谷観光大使で、日本のラッパーの第一人者Zeebraさん。「ヒップホップ文化はニューヨークから始まりましたが、ニューヨークでは学校にベテランラッパーが来ることも普通にある。そして渋谷は日本の、ヒップホップの聖地と言われている。なので渋谷の学校にはZeebraが来ました!」とZeebraさんが投げかけると、「おおおー!」と生徒たちの興奮も最高潮に!

Zeebraさん登場! ZeebraさんはYouTubeチャンネル「Zeebraのラップメソッドチャンネル」で初心者向けにラップのつくり方を発信している

「かっこよさ」も各クラスで極めて

そうして場が十分に温まり、各クラスのステージへ。最初は7年生、教科書掲載の手拍子アンサンブル曲『クラッピングラプソディ第1番』(⻑⾕部匡俊作曲)の「ウ」の段落で、⼿拍⼦に代えて各クラスオリジナルのラップを発表(著作者にも許可を得ている)。

歯切れのいい手拍子アンサンブルでビートをつくった後、「教室のLocker 荒れ狂ったLocker 国数・英歴・地理・理っ科ー 散らかっててもまあでもいっかー」などと見事に韻を踏み、自分たちの学校生活をラップにして歌い上げる。

拍に合わせて言葉を並べ、それをリズミカルに唱える……というところまでが、いわゆる「音楽科の領分」。しかし生徒たちの表現はそれに留まらず、サングラスと帽子を身に着け、マイクの持ち方もラッパースタイルで決め、ひざでリズムを取ってクラスみんなでグルーヴを生み出して、クラス全員で「ラップの文化」そのものをつくり上げる。

7年AF組の発表。ラップの他、7年生は合唱曲『We’ll Find the way』、9年生はア・カペラで『Amazing Grace』を披露。いずれも教科書掲載の、音楽の授業で扱った曲を発表の場にもってきた

参考映像:7年BF組の発表

続く8年生は映画『天使にラブ・ソングを2』の名場面よろしく、『Joyful Joyful』のコーラスに続けてオリジナルラップを披露。「かっこよさ満点 見とれるティーチャー 笑顔が最高 クラスのトレジャー 器がでかくて 包み込むスタイル 声はキュートで目に残るスマイル」と、先生を主役にしたリリックを粋に歌い上げるラッパーたち。あるクラスは、バケツやデッキブラシなどでリズムを奏でるステージパフォーマンス『STOMP』からヒントを得て、自分たちも一斗缶を打ち鳴らしたり、ペットボトルでつくったマラカスを振ったりしてオリジナルのリズムアレンジを足した。また別のクラスは男子も女子もみんなでリボンをつけてダンス。思春期の恥じらいよりも「場を沸かせられる方がかっこいい!」とばかりにキュートなパフォーマンスをやり切った彼らに、「可愛いー!」と最大の賛辞が飛ぶ。

8年BF組の発表。みんなの前へ交互に立ってリリックを唱える「クラスのラッパー」に、周りを囲む仲間たちも「フゥー!」と歓声を送る。さながらライブのよう!

参考映像:8年BF組の発表

自分たちの言葉で紡ぐ、等身大の思い

最高学年の9年生は、音楽の授業で学んだ「謡」とラップとをミックス。ステージ上の生徒たちが紙管太⿎(⿎の代替楽器)を打ち、謡の発声で「ここから始まる9年A組 ラップと謡とカホンと小鼓 みんなでつくる最高の音楽 音楽フェスタ目指すは一番」と唱えると、場はにわかに静まり返り、清冽な空気に包まれた。と思いきや……カホンやキーボードなどのベースにボイスパーカッションも加えてグルーヴをつくり上げ、⼀瞬にしてラップの世界に。「日本音楽もラップも、オレたちはどっちもできるんだぞ!」とでも言いたげな彼らの矜持は、グローバル化と日本のアイデンティティを両立した未来の日本人の姿を体現しているようで、実にかっこいい。

「有り余る力で湧き上がる I’m a ラッパー、俺たちゃ輝きだす!」「いざ行かん次のステップへ まだ見ぬ次のステージへ」……学び舎からの卒業を半年後に控えた9年生の彼らのリリックは、さながら卒業ソングのよう。ラップのスタイルに乗せて紡ぐ彼ら自身の言葉と表現には、かけがえのない輝きがあふれていた。

9年AF組の発表。クラスの特色をテーマにしたリリックの作成やパフォーマンスの工夫・練習には、音楽科の授業時間ではなく学級活動の時間を活用。各クラスの担任・副担任の先⽣も⼀緒に創ったステージ!

参考映像:9年AF組の発表

参考映像:9年BF組の発表

音楽の授業とステージをつなぐ

本校音楽科の今井由喜先生はこの「音楽フェスタ」開催にあたり、音楽科としていくつかのコンセプトを立てていた。まずは「⾳楽の授業を礎に、そのまま学級活動につなげて、⾏事の演⽬をつくる」こと。7⽉の開催で準備期間が確保できないという事情もあったため、教科書掲載の曲を課題にすることで、表現の⼯夫に時間をかけられるようにした。その上で、表現を⼯夫できるようになるための準備を⾳楽の授業で⾏い、その先はクラスに委ねる。「夏休み前の学級づくりに貢献する」ことも⼤切にしたという。

そして、先生のもう一つのねらいが「音楽の授業で創作したものを発表の場へ」ということ。日頃から音楽科での創作の活動に担任の先生や他教科の先生を招き、生徒たちの作品を聴いてもらう場を設けているという今井先生は「創作の授業は『つくる』という過程が大事……というのが大前提ではあるものの、でき上がった音楽が子どもにとって面白くないと、学習経験として『自分はいいものをつくった』という実感が残らないですよね。でも、他者に聴いてもらう前提でつくり、つくったものに『いいね』といってもらえる経験を増やせば、子どもたちも創作の授業の意義をより感じられるだろうし、より良いものをつくろうという気持ちも膨らんで、良いものができやすくなるのではないかなと」と考える。

今井由喜主任教諭

全クラスの発表が終わった後、賞を決める投票の集計中は全員がノーサイドで「盆踊り」。『YOU MAKE SHIBUYA』(渋⾕区PRソング)盆踊りヴァージョンなどの節に合わせて生徒が和太鼓を打ち鳴らす。それに合わせて踊る楽しさよ!

「自分でもいいものがつくれるんだ」と思えるように

また、先⽣は「つくることが難しすぎたり、つくったものの聴き映えが今ひとつだったりすると『またつくろう』とはなかなか思わないじゃないですか」とも。「だから授業での創作は、多くの⼦が『⾃分でもつくれるんだ』『またつくりたい』と思ってくれるような学習経験にしたい。そのためにはある程度聴き映えがして、子どもたちがつくった甲斐を感じられるような『箱』、創作の条件を用意したいと思っています」。

司会の回し方やみんなのノリ・盛り上げ方もプロさながら。9年生は昨年、特設科目「シブヤ未来科」で舞台芸術を学んでおり、その経験も音楽フェスタの企画・運営に生かしていた。9年生の実行委員長は「この音楽フェスタでは、自分たちで創造する力を養えたと思うし、つくることもそれを磨くことも醍醐味だった」と語った

その点、「ラップ」というのは授業で扱われることはめったにないものの、生徒たちにとっては日常の音楽に近くてイメージをもちやすく、しかも普段使い慣れた言葉を素材にしたり、旋律というハードルがなかったりする分、多くの生徒が取り組みやすい題材だった。

また「音楽フェスタ」という大きなステージがあり、賞がかかっていることで、生徒たちは演出や表現を磨いていくことにも自ら熱中し、自分たちが創作した音楽をステージパフォーマンスにまで昇華。その過程では「Number_iはどうやっているかな」などとお気に入りのアーティストの作品を参考にし、自分たちの作品のヒントを探しにいっている姿もあったそう。生徒たちはこの取り組みを通し、「音楽の授業で扱う自分たちの音楽」と「社会で広く楽しまれている音楽」との共通項をも見いだしたのだ。

授業のためにつくった、授業の外では⽇の⽬を⾒ることのない⾳楽ではなく、学校⾏事の場でも胸を張って披露したくなるような⾳楽作品をつくり、磨き、披露した生徒たち。先生が語る通り、この経験がきっと「また音楽をつくってみたい!」という意欲の原動力になるのだろう。

Zeebraさんからは、最もよいと思ったクラスに「Zeebra賞」を、最もよいと思ったラッパーに「最優秀ラッパー賞」の表彰。最優秀ラッパー賞の栄冠に輝いたのは、常日頃から「ラッパーになりたい!」と宣言していた生徒。彼がその夢を叶えた時、中学校でのこの1日をきっと思い出すだろう